5月封面文章

迪拜超市里的宁夏蔬菜

● “我们是扎根在迪拜了”——专访温超集团蔬果采购负责人周强 / 冯理达

● 宁夏“向西看”将来有很大空间——专访宁夏商务厅对外贸易处副处长赵蓉 / 马佳丽

● “六大纽带”编织共富生活——宁夏兴耘田公司的乡村振兴实践 / 朱怡洁

● 宁夏蔬菜“出海”需多方协力——专访宁夏兴耘田现代农业开发有限公司副总经理魏文涛 / 冯理达

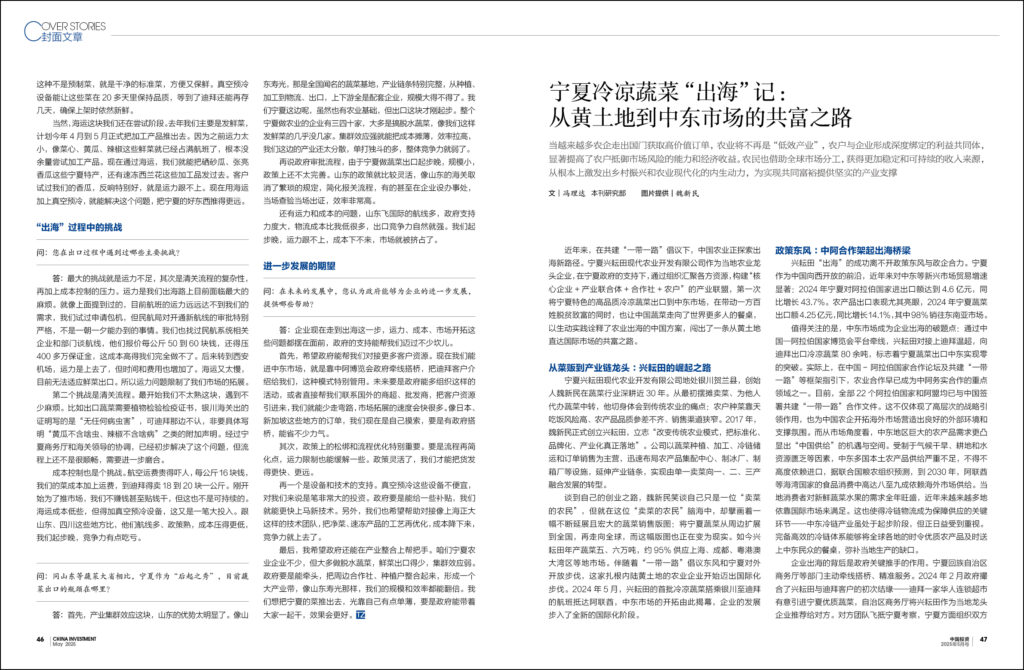

● 宁夏冷凉蔬菜“出海”记:从黄土地到中东市场的共富之路 / 冯理达

文|冯理达 本刊研究部 图片提供|魏新民

导读

●从菜贩到产业链龙头:兴耘田的崛起之路

● 政策东风:中阿合作架起出海桥梁

● 模式创新:订单农业与冷链技术开拓新局面

● “公司+农户”共赢:农业出海助力乡村振兴

● 展望未来:加快民营农企“走出去”步伐

近年来,在共建“一带一路”倡议下,中国农业正探索出海新路径。宁夏兴耘田现代农业开发有限公司作为当地农业龙头企业,在宁夏政府的支持下,通过组织汇聚各方资源,构建“核心企业+产业联合体+合作社+农户”的产业联盟,第一次将宁夏特色的高品质冷凉蔬菜出口到中东市场,在带动一方百姓脱贫致富的同时,也让中国蔬菜走向了世界更多人的餐桌,以生动实践诠释了农业出海的中国方案,闯出了一条从黄土地直达国际市场的共富之路。

⬆ 2023年9月22日,第六届中国- 阿拉伯国家博览会项目签约仪式在宁夏银川举行。本届博览会共形成合作成果403个,金额达1709.7亿元人民币(中新社记者 杨迪摄)

从菜贩到产业链龙头:兴耘田的崛起之路

宁夏兴耘田现代农业开发有限公司地处银川贺兰县,创始人魏新民在蔬菜行业深耕近30年。从最初摆摊卖菜、为他人代办蔬菜中转,他切身体会到传统农业的痛点:农户种菜靠天吃饭风险高、农产品品质参差不齐、销售渠道狭窄。2017年,魏新民正式创立兴耘田,立志“改变传统农业模式,把标准化、品牌化、产业化真正落地”。公司以蔬菜种植、加工、冷链储运和订单销售为主营,迅速布局农产品集配中心、制冰厂、制箱厂等设施,延伸产业链条,实现由单一卖菜向一、二、三产融合发展的转型。

谈到自己的创业之路,魏新民笑谈自己只是一位“卖菜的农民”,但就在这位“卖菜的农民”脑海中,却擘画着一幅不断延展且宏大的蔬菜销售版图:将宁夏蔬菜从周边扩展到全国,再走向全球,而这幅版图也正在变为现实。如今兴耘田年产蔬菜五、六万吨,约95%供应上海、成都、粤港澳大湾区等地市场。伴随着“一带一路”倡议东风和宁夏对外开放步伐,这家扎根内陆黄土地的农业企业开始迈出国际化步伐。2024年5月,兴耘田的首批冷凉蔬菜搭乘银川至迪拜的航班抵达阿联酋,中东市场的开拓由此揭幕,企业的发展步入了全新的国际化阶段。

⬆ 温超利雅得旗舰店现场营业状况

政策东风:中阿合作架起出海桥梁

兴耘田“出海”的成功离不开政策东风与政企合力。宁夏作为中国向西开放的前沿,近年来对中东等新兴市场贸易增速显著:2024年宁夏对阿拉伯国家进出口额达到4.6亿元,同比增长43.7%。农产品出口表现尤其亮眼,2024年宁夏蔬菜出口额4.25亿元,同比增长14.1%,其中98%销往东南亚市场。

值得关注的是,中东市场成为企业出海的破题点:通过中国—阿拉伯国家博览会平台牵线,兴耘田对接上迪拜温超,向迪拜出口冷凉蔬菜80余吨,标志着宁夏蔬菜出口中东实现零的突破。实际上,在中国- 阿拉伯国家合作论坛及共建“一带一路”等框架指引下,农业合作早已成为中阿务实合作的重点领域之一。目前,全部22个阿拉伯国家和阿盟均已与中国签署共建“一带一路”合作文件。这不仅体现了高层次的战略引领作用,也为中国农企开拓海外市场营造出良好的外部环境和支撑氛围。而从市场角度看,中东地区巨大的农产品需求更凸显出“中国供给”的机遇与空间。受制于气候干旱、耕地和水资源匮乏等因素,中东多国本土农产品供给严重不足,不得不高度依赖进口,据联合国粮农组织预测,到2030年,阿联酋等海湾国家的食品消费中高达八至九成依赖海外市场供给。当地消费者对新鲜蔬菜水果的需求全年旺盛,近年来越来越多地依靠国际市场来满足。这也使得冷链物流成为保障供应的关键环节——中东冷链产业虽处于起步阶段,但正日益受到重视。完备高效的冷链体系能够将全球各地的时令优质农产品及时送上中东民众的餐桌,弥补当地生产的缺口。

企业出海的背后是政府关键推手的作用。宁夏回族自治区商务厅等部门主动牵线搭桥、精准服务。2024年2月政府撮合了兴耘田与迪拜客户的初次结缘——迪拜一家华人连锁超市有意引进宁夏优质蔬菜,自治区商务厅将兴耘田作为当地龙头企业推荐给对方。对方团队飞抵宁夏考察,宁夏方面组织双方深入沟通。在政府见证下,兴耘田迅速办理出口资质、按照海外要求改进包装规格,并利用银川河东机场仅有的每周直飞迪拜航班发出了首批货。2024年宁夏蔬菜种植总量近800万吨,而出口仅5万多吨,增长空间巨大。为此,政府多方合力“铺路架桥”:7月,商务厅外贸处多次召集海关、口岸、航空公司、物流企业、种植企业和迪拜合作方召开对接会,一方面梳理优化客机腹舱运输链条,并给予出口企业一定的物流补贴,另一方面积极协调货运航线的开通。可以说,从展会对接资源、到流程协调、再到财政支持,宁夏政府为农企出海提供了全方位助力,最大程度降低了“出海”试水的风险和成本。

⬆ 集配中心为运输车装车

模式创新:订单农业与冷链技术开拓新局面

在激烈竞争的农产品市场,兴耘田能够脱颖而出“走出去”,得益于其创新的产业模式——订单农业结合现代冷链体系,既保障了产品品质,又打通了高端市场渠道。

订单农业:市场变“指挥棒”。过去农民种菜多凭经验跟风,去年什么品卖价高就一哄而上,结果供过于求价格暴跌,辛苦一季却赚不到钱。兴耘田深入推广“订单领种”模式,让市场需求反过来指导生产。依托多年积累的销售网络,公司瞄准中高端市场制定种植计划:利用宁夏昼夜温差大、病虫害少催生的冷凉蔬菜“鲜、嫩、甜、低农残”优势,与北上广深及港澳等地大型批发市场、商超建立稳定供销合作,并拓展到迪拜等海外市场,共对接数十个销售档口。兴耘田年初即与客户签订锁量锁价合同,明确全年的采购品种和数量,然后将订单下达到合作农户,按需组织种植。在企业技术员指导下,农户严格按照标准种植,收获后由公司按合同价保底收购,将市场行情波动对农民收入的影响降到最低。2024年兴耘田带动周边农户种植蔬菜5.2万亩,亩均收入超过1万元,实现了农民与企业双赢。

全程冷链:8小时从田间到餐桌。订单锁定销路后,供应链的畅通随即成为决定“出海”成败的关键。兴耘田构建了严格高效的冷链物流体系,被称为“田间到迪拜餐桌8小时”模式:以每周四银川直飞迪拜航班为周期,公司精心安排采收和运输流程——叶菜类当天清晨现采现装,瓜果类提前一晚包装完毕;上午10~ 11点将新鲜蔬菜送抵机场,提前协调海关周二查验、周三办结报关手续后,货物存入机场冷库待运。当日下午航班起飞,飞行约6~7小时抵达迪拜,客户即刻完成清关,直接将已在宁夏分拣好的蔬菜上架销售。最快情况下,不到半天宁夏菜就能出现在迪拜消费者的餐桌上。这一套流程依赖于精准的时间管理和全程不断链的冷链:兴耘田按航班时刻表组织田间采摘,采用泡沫箱等标准包装提高通关和上架效率,田间到仓库、机场一直处于低温保鲜状态。正因如此,宁夏蔬菜一上架就被抢购一空,很多顾客固定每周等候新鲜菜到来。

净菜加工与真空预冷:探索海运新途。虽然航空运输快速高效,但银川直飞迪拜航班一周仅一班、载量不足8吨,远远无法满足中东市场需求。迪拜合作方希望每周供应50吨蔬菜,兴耘田不得不寻求其他运输方案。西安中转虽可增加班次但成本更高、时效变慢。为大幅提升出口规模,企业把目光投向了海运。海运单次可发运几十吨货,但从天津或深圳港到迪拜需约26天。如此漫长的在途时间对生鲜蔬菜来说是巨大挑战。兴耘田的对策是真空预冷保鲜技术。将采摘后的蔬菜进行预处理或漂烫杀青,迅速冷冻并利用真空设备将温度降至极低,然后密封包装,可大幅延长保鲜期。真空预冷处理使这些净菜在20多天航程中保持品质,到达迪拜后仍可冷藏数日,新鲜如初再上架。2023年由于航空运力有限,大部分航班舱位被菜心、黄瓜、辣椒等鲜菜占满,2024年4、5月开始,公司利用海运把宁夏特色西甜瓜、速冻西兰花等加工品运抵中东市场,让宁夏更多优质农产品搭上出海航船。这种“鲜菜空运+净菜海运”相结合的模式,有望在保持产品品质的前提下实现批量出口,为中国蔬菜打开中东新市场探索出一条新路。

⬆ 蔬菜种植基地

“公司+农户”共赢:农业出海助力乡村振兴

兴耘田“走出去”的底气,源于扎根乡村的深厚基础。企业始终坚守“产业兴农、共同富裕”的初心,通过创新利益联结机制,将广大力量分散的农户,纳入集约高效的现代农业体系,携手奔向富裕。

在兴耘田摸索出的“村企联合、产业连片、基地连户、责任连心、绩效连体”五连模式下,公司与农民结成紧密利益共同体:农民将土地流转给企业,能够获得租金收益;农民进入生产基地工作,又能够得到工资收入;农户按照订单合作种植,还能够享受保底收购和红利分成,超产超销另有额外奖金。这条“金纽带”确保农民深度参与全产业链并共享增值收益,使得土地沙化贫瘠的贺兰县龙岩村,凭借和兴耘田公司共同合作种植辣椒,在脱贫的大路上越走越宽阔。不仅确保了辣椒的销量,又大量吸纳当地村民到基地务工。在“保价收购+就近就业”双保障下,龙岩村很多村民既拿租金又拿工资,昔日满是撂荒地的移民村,变成“金土地”的富裕村,村民纷纷回流,日子越过越有奔头。

从这一扶贫模式的起点出发,兴耘田将产业扶贫推广到更多乡镇。当前公司自营流转土地1万亩,联合周边合作社和种植大户共发展蔬菜基地5万多亩,每年1月底前即根据订单与农户签订种植合同,“以销定产、要啥种啥”,农户严格按标准生产,公司保价包销并支付管理服务费,相当于给农民上了“双保险”,不仅提高了农户收入,也让农户在增加收入方面,更多了一条可选择的道路。

兴耘田以产业振兴为引擎,让农民在“家门口实现就业增收”,成为当地乡村振兴路上一面旗帜。当宁夏的冷凉蔬菜搭乘航班飞向海外,躬耕田野的农民也通过稳定的利益分配机制分享到了全球市场的红利,实现了农业出海与乡村振兴的良性互动。

展望未来:加快民营农企“走出去”步伐

兴耘田冷凉蔬菜成功出口中东,不仅是企业自身发展的里程碑,更具有更广阔的战略意义。

从国家战略层面看,农业企业出海丰富了“一带一路”合作内涵。长期以来,宁夏的外贸以冶金化工为主,农产品占比相对较少。兴耘田的案例证明,中国特色农产品完全有实力走向国际高端市场。这既响应了“一带一路”倡议下中国与阿拉伯国家深化经贸合作的号召,也为“一带一路”沿线国家提供了优质农产品。着眼于更高的视野,中国农业“扬帆出海”正契合着国家战略与国际市场需求。可以说,中东“买全球菜”的需求趋势与中国“卖优质农产品”的供给优势正在加速对接,孕育出巨大的市场潜力和合作空间。对于包括宁夏冷凉蔬菜在内的中国农产品而言,中东无疑是一片亟待深耕的新蓝海。

面向未来,充分把握政策机遇和市场红利,将有更多中国农业主体扬帆出海,深度参与全球农业供应链体系。宁夏蔬菜远销迪拜的实践已经证明,中国农产品完全有实力在中东高端市场占据一席之地,实现商业价值与社会价值的双丰收。面对中东旺盛的需求和可观的利润空间,中国企业应当更加坚定“走出去”的信心。

值得注意的是,国家层面也在同步完善相关配套支持,加强跨境冷链等基础能力建设。《“十四五”冷链物流发展规划》就明确提出要“鼓励具备实力的企业布局建设冷链海外仓,提升跨境冷链物流全程组织能力”。可以预见,随着政策引导和市场驱动双管齐下,越来越多有远见的民营企业、农业企业将投身中东等新兴市场,在更广阔的舞台上打造从田间到餐桌的国际供应链。这一过程中,中国农业不仅将收获更大的发展增量,也将为保障全球农产品供给、促进各国共同发展作出更大贡献,实现企业成长与全球农业发展的双赢格局。在政策东风鼓舞下,中国特色农业正在加速融入中东乃至全球的大市场版图。

从产业发展层面看,民营龙头企业是推进乡村振兴和农业现代化的重要力量。习近平总书记在多个场合强调了民营企业在助力乡村振兴方面的重要作用,兴耘田的探索印证了这一点——民营农企通过整合产业链、链接大市场,不仅自身业绩提升,更带动了成百上千农民共同致富。这种“公司+合作社+农户”的机制使农民深度嵌入产业链,分享出口增值收益,走出了一条共富之路。当越来越多农企走出国门获取高价值订单,农业将不再是“低效产业”,农户与企业形成了深度绑定的利益共同体,显著提高了农户抵御市场风险的能力和经济收益。农民也能借助全球市场分工,获得更加稳定和可持续的收入来源,从根本上激发出乡村振兴和农业现代化的内生动力,为实现共同富裕提供坚实的产业支撑。

兴耘田的经验对其他有意“走出去”的农企具有借鉴价值。一是政府搭台、企业唱戏的模式行之有效。政府应加强顶层设计和服务,对接海外市场信息、搭建合作平台、完善物流通道、优化监管服务,为企业出海创造良好环境。宁夏通过中阿博览会等平台为企业牵线,就是成功范例。二是企业自身要苦练“内功”,提升标准化生产和供应链管理水平。只有练好质量品质、冷链仓储等基本功,才能适应国际市场高要求。三是勇于科技创新,围绕物流保鲜、精深加工等环节加大投入。如真空预冷、净菜加工等技术的应用,将显著增强农产品长途运输能力和市场竞争力。四是注重品牌建设和长期战略。在海外市场从零开始时,要有“十年磨一剑”的定力,通过信誉和口碑赢得稳定客户,当形成品牌溢价后,企业将迎来收获期。

宁夏兴耘田冷凉蔬菜“出海”的故事,是新时代中国农业融入全球市场的一个缩影。从贺兰山下的广袤田野,到中东繁华都市的餐桌,跨越山海的不仅是一箱箱新鲜蔬菜,更是一条以产业振兴带动乡村振兴、由民营企业开辟的共富之路。可以预见,未来将有更多中国农企踏上这条“生鲜之路”,把中国优质农产品端上世界餐桌,在创造商业价值的同时书写合作共赢的新篇章。