文|刘伟才 华东师范大学历史学系副教授 图片提供|刘伟才

导读

●“血河之战”后的祖鲁王国

●从伊散德尔瓦纳到乌伦迪

●结语

随着矿业革命不断推进,南部非洲诸白人移民殖民地和黑人邦国都在经历剧烈的经济和社会变动,白人扩张势头也难以遏制。在此背景下,英国一些政治人士提出建立南非联邦,不仅要将诸白人移民殖民地整合在一起,还要将诸黑人邦国纳入统一框架。这一构想的实施面临诸多阻力,其中最大阻力之一来自仍然存在的祖鲁王国。

⬆ 伊散德尔瓦纳被围的英军

“血河之战”后的祖鲁王国

“血河之战”的失败使祖鲁王国元气大伤,但它仍是一支无法忽视的力量。在经过约三十年的休养生息后,到19世纪70年代,祖鲁王国似有雄风再现之势。

当时,最让白人警觉也最让白人头疼的是大量枪支弹药流入祖鲁王国。在与白人打交道的过程中,祖鲁人一次又一次地见识枪支弹药的威力,他们深信这是白人最大的依仗,也深信只有最大限度地掌握这些东西才可自保。为此,他们通过各种途径获取枪支弹药。除了不断地从白人商人手中购买外,祖鲁人还专门安排人去白人矿山或农场打工,要么让白人以枪支弹药抵工钱,要么用挣来的工钱购买枪支弹药。白人移民殖民地当局早就注意到了这些问题,它们一方面要求白人不要轻易把枪卖给祖鲁人或者用枪抵工钱,另一方面也要求祖鲁人登记所持枪支,但由于行政管理资源不足,这些要求基本上形同虚设。1877年,有白人报告说,祖鲁王可以在短时间内召集6000人作战,其中大部分人装备有枪支。白人发现,祖鲁王国仍可像三四十年前那样轻松地动员组建成体系的军团,但三四十年前的短矛、战斧、圆头棒和大盾等却有一部分换成了火枪。

不过,白人仍有充分的自信。当时在纳塔尔负责“土著”事务的英国官员就认为,祖鲁人的力量看似强大,但一触即溃。更为重要的是,由于祖鲁王国内部的权力争夺和布尔人对祖鲁王国的威胁,英国人有足够的政治权柄。

“血河之战”后登上祖鲁王位的人是姆潘达,他受到白人的扶持或者说操纵,自身能力也无法让所有祖鲁人心甘情愿臣服,祖鲁王国的主要力量实际上由他的两个儿子开芝瓦约和姆布拉兹分掌。1856年,开芝瓦约和姆布拉兹展开大战,姆布拉兹得到姆潘达一部分力量的支持,但仍然战败,开芝瓦约随即展开对姆布拉兹支持力量的清洗,并威吓姆潘达。

大战之后,形势变得更加复杂。首先,开芝瓦约成为祖鲁王国的实际控制者,但仍然不是祖鲁王;其次,祖鲁王姆潘达一度忧惧交加,请求白人保障自身安全;再次,大量祖鲁难民逃入英国人控制的纳塔尔,其中包括开芝瓦约的一个叫姆昆戈的幼弟,英国人收容了姆昆戈,将他安排在一座传教站学校学习。这样一来,英国人手上就有姆潘达和姆昆戈两张牌,开芝瓦约尽管心怀不满和担忧,但一时也无可奈何。

1872年,姆潘达逝世,开芝瓦约即将成为真正的祖鲁王。由于对英国人拥立姆昆戈、布尔人侵袭等种种不利因素的担心,开芝瓦约希望英国方面明确对自己的支持,遂请纳塔尔当局安排人员为自己加冕,英国接受了这一请求并于1873年8月完成了加冕仪式。在开芝瓦约看来,这意味着英国对自己王位和祖鲁王国地位的承认;但对英国方面来说,这却是开芝瓦约和祖鲁王国表示臣服的标志,如果开芝瓦约“不听话”,那英国就有权采取措施。

⬆ 战胜后的英军与被焚的乌伦迪

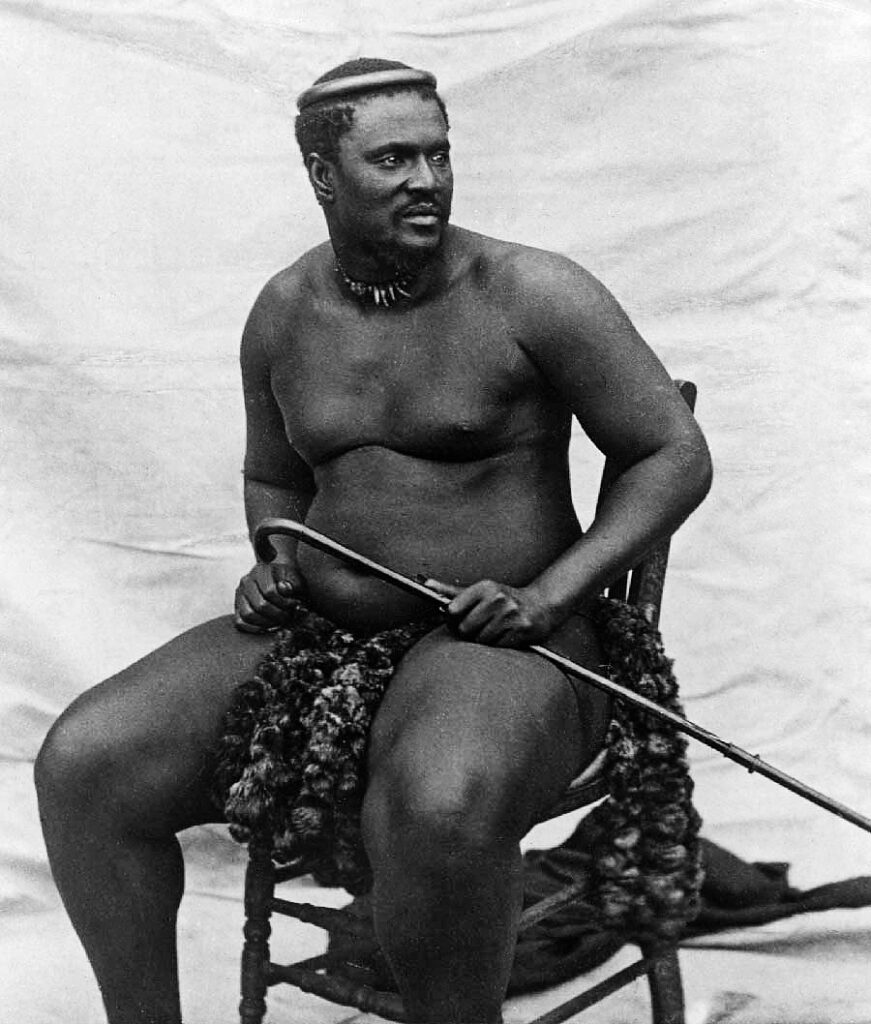

⬆ 祖鲁王开芝瓦约

从伊散德尔瓦纳到乌伦迪

为了推进构建南非联邦的政策,英国方面先是“收服”了若干个黑人酋邦,接着在1877年宣布吞并布尔人的德兰士瓦共和国,随后又将矛头对准祖鲁王国。

英国兼并德兰士瓦的一个直接后果是,布尔人与祖鲁人之间的仇怨从理论上来说变成了英国人与祖鲁人之间的仇怨。尽管开芝瓦约一直努力与英国人交好,但他知道兼并德兰士瓦后英国人势必会对布尔人有所偏向,交好将无法维持。事实也确实如此,英国方面在处理德兰士瓦与祖鲁王国边界纠纷时做出了偏向布尔人的安排,除了在边界划定上偏向布尔人外,还要求祖鲁方面向在边界纠纷中遭受损失的布尔人提供赔偿,要求祖鲁方面将“冒犯”白人的祖鲁人交给纳塔尔或者德兰士瓦审判。

开芝瓦约虽然心怀不满并口出怨言,但仍极力避免冲突,而激进者和祖鲁的武士们则吵嚷着要与白人一战。开芝瓦约深知与英国人开战的后果,但发现自己根本无法平息祖鲁武士的激昂情绪。英国方面理所当然地视此为巨大危险,然后向祖鲁方面发了一份涉及13条要求的最后通牒,除了给白人赔偿、让白人审判相关祖鲁人、接受白人传教士等外,还包括解散祖鲁军队、停止祖鲁军事体系运行这种祖鲁人不可能接受的要求。

值得一提的是,这份最后通牒并未及时送达开芝瓦约之手,也没有提前得到英国国内的许可。很简单,在南非的英国官员已决意一战,并且认为这一战能轻松取胜,所以开芝瓦约对最后通牒持何种态度并不重要,而英国国内在得到战胜消息时也会原谅他们的先斩后奏。

1879年1月,英国兵分五路,展开对祖鲁作战。其中三路共计约7800人侵入祖鲁王国,寻求与祖鲁军决战并进攻祖鲁王庭。英军进入祖鲁境内后,初期并未遭遇抵抗,这让原本就自信满满的英军更觉胸有成竹。实际上,祖鲁人已派出大军迎击,只是英军行军较为缓慢,双方暂时还未遭遇。按照英国方面的判断,祖鲁唯一的优势就是人多,其他所谓的战术、勇武、掌握火枪之类都不值一提,英军虽然人数要少一些,但组织性和武器方面的优势可做弥补。

在轻敌情绪的支配下,英军指挥犯下了一系列错误,一是误判祖鲁军数量、行军速度和主力动向,二是忽视结阵防守,三是分兵,由此导致在伊散德尔瓦纳扎营的2000余人的中路军被漫山遍野扑过来的逾20000名祖鲁武士冲垮,英军所倚仗的成体系的步枪和火炮火力在祖鲁人的近战围攻下失去效力,只能分散个体射击或以刺刀等与祖鲁人肉搏。最终,装备精良、组织严密的英方阵亡逾1300人,而装备落后粗陋、组织似乎也非常涣散的祖鲁方的伤亡却可能不过3000。与此同时,入侵英军的右路被围困,左路则被迫撤出战圈。

英国人不会想到,他们殖民战争史上的最惨重失败居然发生在非洲,居然是由他们一直贬低的黑人造就。祖鲁人证明了他们的尚武名声绝非浪得,或许他们的枪法确实像白人说的那样很差,但短矛、战斧、圆头棒的血腥杀伤给白人留下的阴影却更为沉重。

当然,在19世纪殖民侵略之路上所向披靡的英国不会接受这样的失败,它只能用更大的胜利来挽回颜面,只能用征服来消解国内对政府殖民政策的质疑。另一方面,开芝瓦约的求和之路也彻底被堵死,只能应战。

很快,英国就卷土重来,它从帝国多个地方调集力量,组织起一支由16000名英军和7000名“土著”军构成的庞大武装力量,在人数上已可与祖鲁军匹敌,更遑论装备上的优势。开芝瓦约意识到失败不可避免,几番尝试求和,但前方英军仍一意向祖鲁王庭乌伦迪进军,因为率军前进的正是此前在伊散德尔瓦纳遭遇惨败的指挥官,来接管他指挥权的人已经在路上,而他想做的就是在失去指挥权之前击败祖鲁主力,一雪前耻。当英军的红衣在望时,开芝瓦约仍在设法求和,但一支祖鲁军队却挡住了装载求和物品的牛车,因为他们知道求和已经没有意义,不论结果如何,只能一战。最终,英军以稳固阵型加密集火力击溃约15000人的祖鲁军队,接着纵火焚烧乌伦迪王庭,开芝瓦约也在一个多月后被英军俘虏。

结语

乌伦迪之后,祖鲁王国的军事力量彻底瓦解,王国的统一架构也被英国人以政治手段分拆,但祖鲁人的尚武文化却保留下来,成为后来南非历史变迁中的一个重要影响因子。

对英国人来说,与祖鲁人的战争可算是一个提醒,提醒他们不可轻敌。因为在南部非洲还有另外一支强大力量,那就是系出祖鲁的恩德贝莱王国,英国人很快就将面对这个仅次于祖鲁的尚武王国。