文|石晶晶 北京金准咨询有限责任公司

导读

●SAPP运营概述

● SAPP成员国输电线路的互联互通

● SAPP电力交易市场简析

● 结论和建议

SAPP运营概述

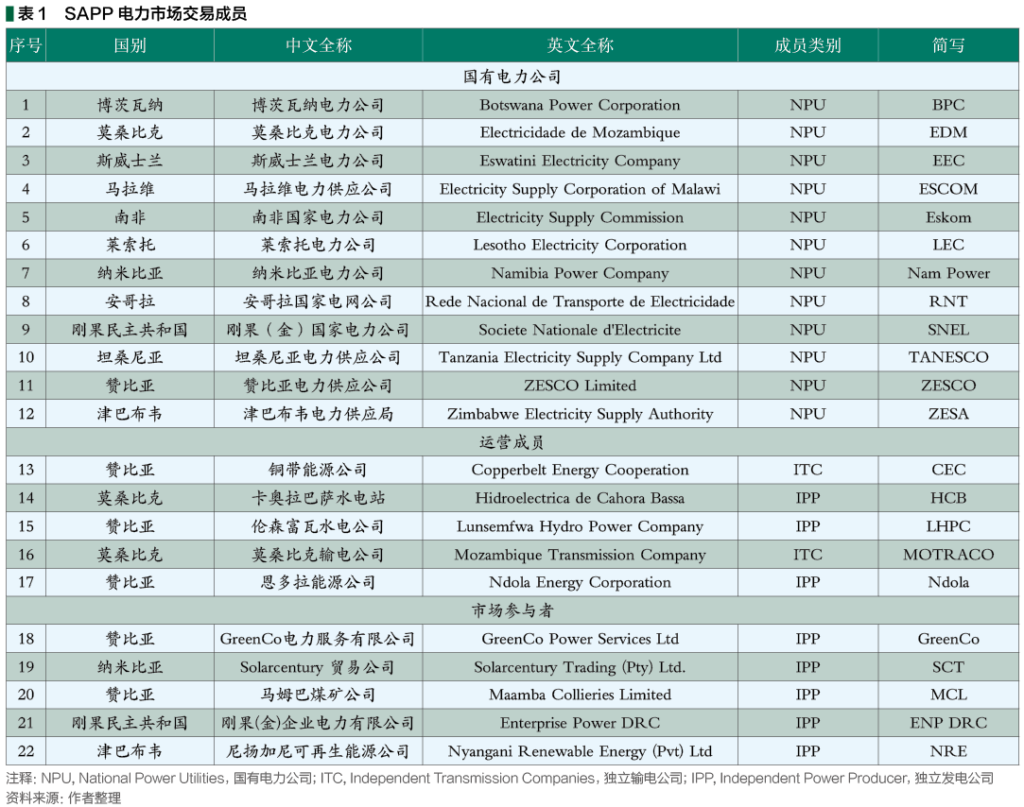

南部非洲电力联盟(SAPP, Southern African Power Pool)是非洲大陆五大电力联盟之一,1995年8月在南非肯普顿公园举行的南部非洲发展共同体(SADC, Southern African Development Community)峰会上成立。现有成员国12个,依次为:安哥拉、博茨瓦纳、刚果民主共和国(刚果[金])、斯威士兰、莱索托、马拉维、莫桑比克、纳米比亚、南非、坦桑尼亚、赞比亚、津巴布韦。据SAPP官方资料,截至2025年在SAPP电力交易平台开展跨境电力交易的共有22个成员(见表1),包括12个成员国的国有电力公司、5家独立输电/发电公司、以及5个活跃于SAPP竞争性电力市场的运营成员。

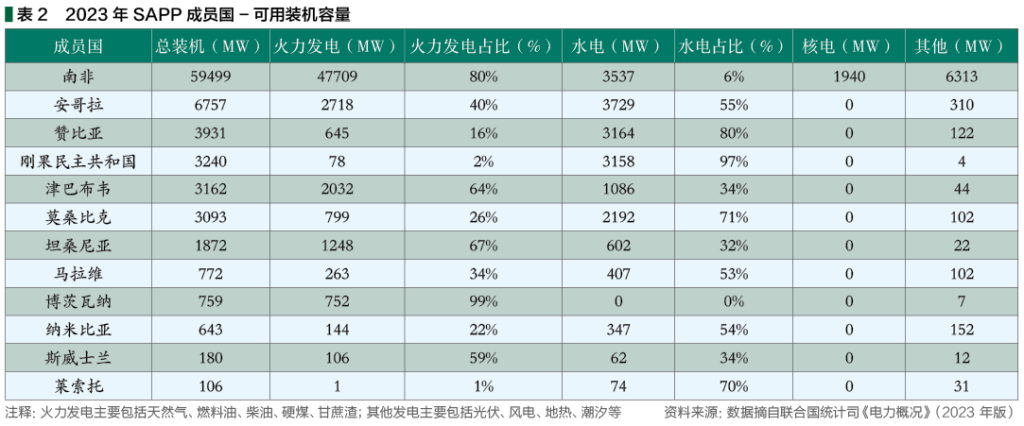

联合国统计司出版的现行《电力概况》(2023年版)统计了2018年~2023年间200多个国家与地区的电力行业概况,涵盖各国(地区)的发电量、电力贸易与消费量、可用装机容量、热电厂投入与效率等关键指标。南部非洲电力联盟各成员国2023年电力生产主要来源和对应的可用装机容量参考数据汇总见表2。

南非作为SAPP成员国中可用装机容量最高的国家,其发电来源主要依赖火力发电,占比高达80%;博茨瓦纳同样以火力发电为主,占比高达99%;而刚果(金)、赞比亚、莫桑比克主要发电方式则为水电,分别占比97%、80%、71%。基于此,南部非洲形成“北水南煤”的发电形势,SAPP的成立为整合北部地区丰沛的水利资源和南部地区丰富的化石燃料资源提供了平台。通过联合运营,促进电力行业可持续发展,受益区域可随着输配电基础设施的建设辐射整个南部非洲。

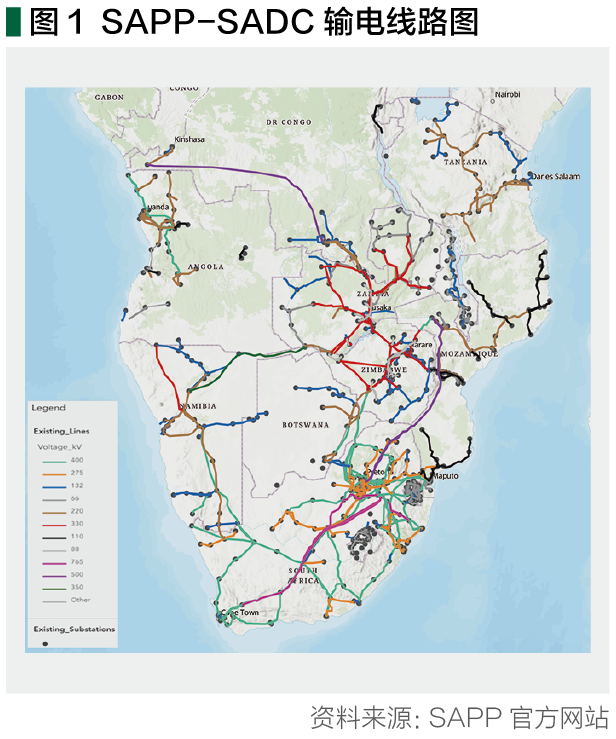

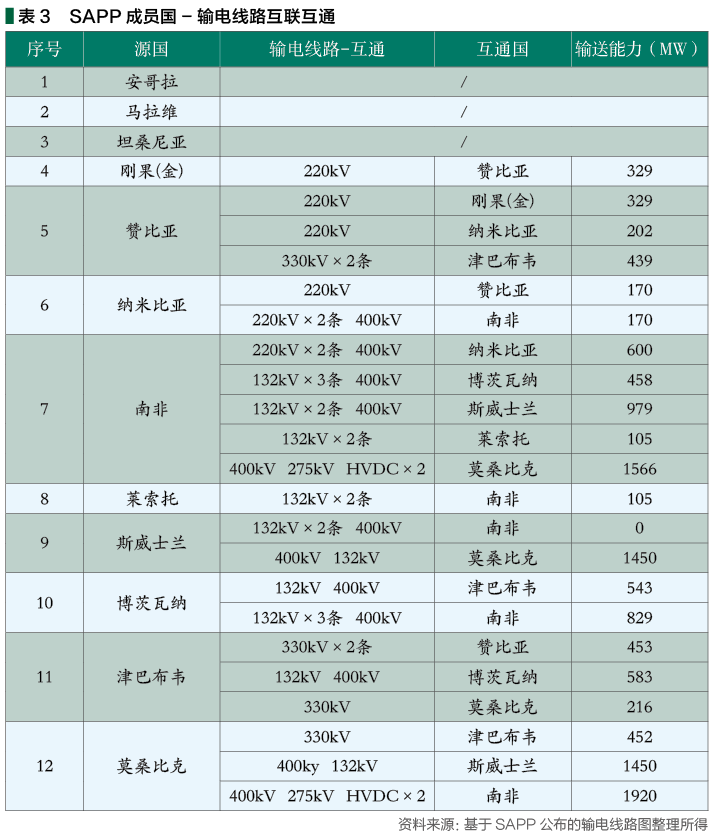

SAPP成员国输电线路的互联互通

南部非洲发展共同体(SADC)各国现有输电线路和变电站示意图,如图1所示。目前,SAPP成员国除安哥拉、马拉维、坦桑尼亚为非运营成员,尚未实现互联互通外,其余9个成员国已实现输电线路互联互通。现有的高压输电线路包括132kV、220kV、330kV、400kV及南非与莫桑比克之间互通的2条高压直流输电线路(HVDC, High-Voltage Direct Current)。各成员国通过电力市场交易平台将匹配完成的额定电量输送至购电国,实现电力调配,扩大南部非洲国家的电力接入范围。

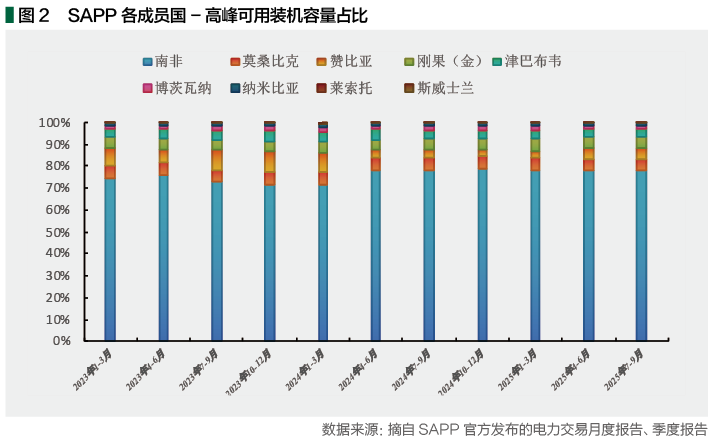

依据SAPP官方发布的2023年1月至2025年9月区域电力交易月度报告、季度报告,摘取成员国高峰可用装机容量(MW)的相关数据,各国高峰可用装机容量占比如图2所示。南非作为区域内可用装机容量第一的国家,为电力交易平台提供超75%的交易容量,其次为莫桑比克、赞比亚、刚果(金)和津巴布韦,共计约20%,南部小国斯威士兰、莱索托、纳米比亚的电力需求则主要依赖区域内电力补给。基于各国电力生产装机容量、高峰可用装机容量及各成员国之间输电线路互通互联情况,SAPP区域内各国已实现电力资源调配。

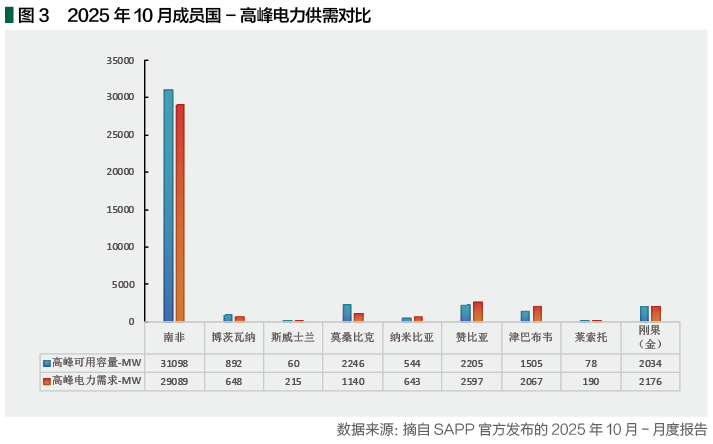

根据SAPP发布的2025年10月月度报告可知,南非高峰可用容量31GW,高峰电力需求29GW,满足国内使用后,仅有2GW的裕量可在SAPP电力交易市场交易,供区域内国家调度使用。以可用装机容量59GW来看,这意味着南非有将近28GW的电力产能处于不可用/检修/煤质差等状态。而作为SAPP供电主导国家,当南非境内供电受限时,对邻国可出口的灵活电力就需收缩,区域电力需求缺口立刻显性化。

除莫桑比克之外,在电力需求高峰期,赞比亚、刚果(金)均需合理调配境内可用电力,基本无力向邻国出口。斯威士兰、莱索托、纳米比亚三国的供电能力均小于需求,日常用电需靠南非实时补电。

目前来看,南非的富余容量基本是区域现货市场的天花板,但南非国内的发电出力受老化机组/计划检修等状态的影响,区域内供电能力将会日趋薄弱。莫桑比克、赞比亚、刚果(金)主要发电来源为水电,受枯汛期影响,发电能力不稳;加之国内自身工业负荷增长,高峰电力需求也随之增长。由此可见,南部非洲电力紧缺,除依靠南非、莫桑比克提供的补电外无其他的可用容量。

2025年10月SAPP运营成员国高峰可用容量(MW)、高峰电力需求(MW)如图3所示。

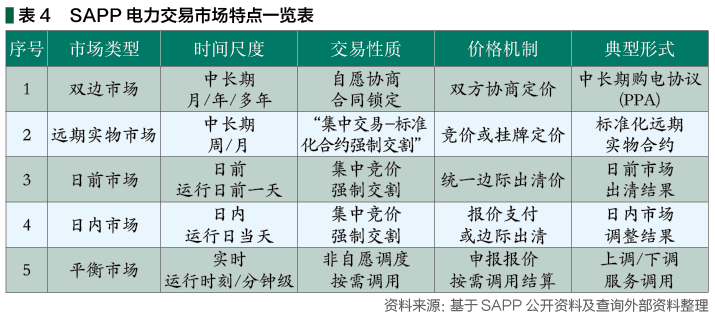

SAPP电力交易市场简析

(一)电力交易市场概况

在SAPP成立之前,南部非洲发展共同体(SADC)各成员国之间电力互通程度较低,仅有国家电力公司以双边市场贸易(Bilateral Market)的方式开展少量的电力交易。通常基于优先商定的交割要求,交易量及交易价格,签订中长期合同。如20世纪50年代彼时的刚果(金)与赞比亚签订了首份交易合同,20世纪60年代津巴布韦与赞比亚则在卡里巴湖(Lake Kariba横跨赞比亚与津巴布韦两国边界,由两国共享)实现了互联。

成员国之间的电力交易不仅可以促进更好的协作,提高电力接入率(特别是在农村地区),同时还确保区域内吸引发电和输配电基础设施的投资建设。随着时间的推移,SAPP管理和运营体系日趋完善,为适应区域内电力需求不断增加的趋势,电力交易平台的交易方式也逐渐多样化。SAPP电力交易市场发展的重要节点如下:

2001年开放短期能源市场(STEM, Short-Term Energy Market),采用合作式交易机制开发竞争性电力市场;

2009年开放日前市场(DAM, Day-Ahead Market);

2016年交易平台升级开放日内市场(IDM, Intra-Day Market);

2016年4月远期实物市场(月度或周度)(FPM-M/W, Forward-Physical Market- Monthly/Weekly)正式启动上线交易,逐步形成多时间尺度的竞争性电力市场体系;

2022年新增实时平衡市场(BM, Balance Market)。

根据SAPP官网发布的月度市场运行报告,截至2025年10月,自实时平衡市场(BM)开放以来,尚未激活任何交易指令。

各交易市场特点如表4所示。

目前SAPP电力交易平台仅限活跃市场用户登录使用,本文所采用的交易数据均来源于SAPP官方公布的月度报告,季度报告和市场运行月度报告。下文电力交易平台运行情况分析所选数据时间跨度为2023年1月至2025年10月,因官方公布报告月度报告不全,因此数据分析采取季度-月对比的方法,即每年3月,6月,9月,12月。

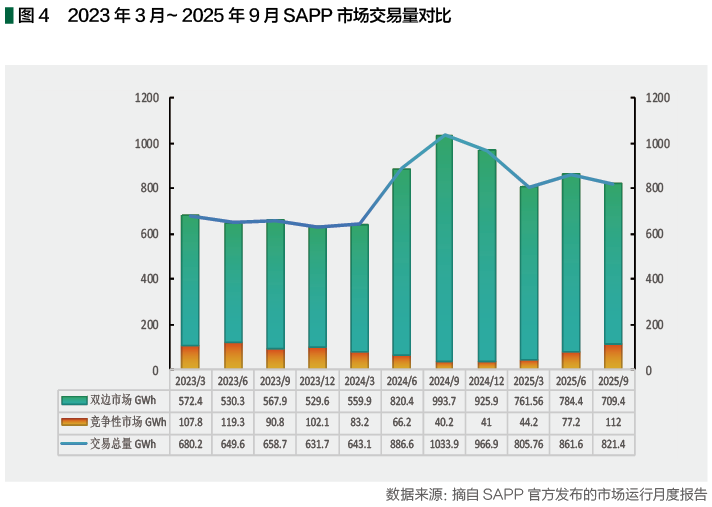

从SAPP公布的市场运行月度报告截取2023年3月至2025年9月的交易数据不难发现,尽管已完成向竞争性市场的转型,双边市场交易机制仍占据电力平台交易成交总额的80%以上。

(二)电力交易平台运行现状

在SAPP电力交易平台进行一次完整的交易,大致由四个阶段构成,即申报 → 匹配 → 成交 → 结算(Bid/Offer—Matched—Traded—Clearing)。活跃电力供需成员在电力平台发出购电申报(买盘)/售电申报(卖盘),经匹配撮合,成交商定的交易电量,最终以商定价格进行出清与结算;未匹配成功的申报则自动进行下一轮的匹配流程。

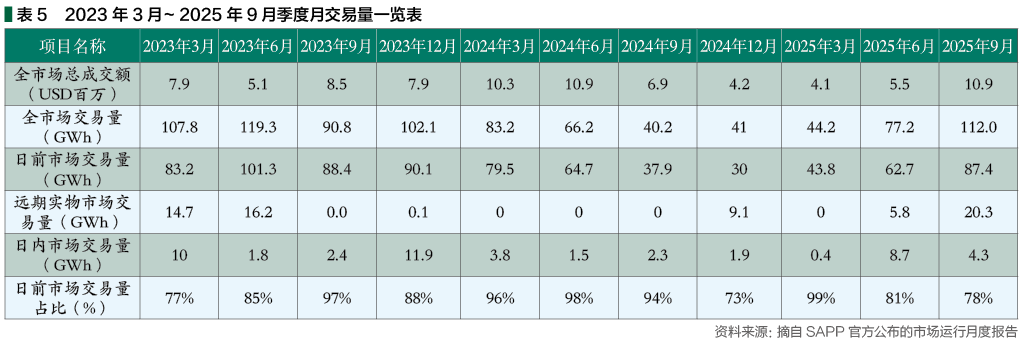

总体来看,双边市场为场外交易,场内交易则通过远期实物市场进行标准化集中交易,进而通过日前/日内市场计划内自愿竞价,最终通过实时平衡市场进行非自愿调整平衡,构成电力交易平台的完整时序链条。SAPP竞争性电力市场的建立是电力市场交易方式发展的一项重要成就,现行的日前市场(DAM)是竞争性市场的核心机制,也是主要的交易方式。从摘取的数据来看,日前市场(DAM)交易量占据全市场交易量主导地位(见表5)。

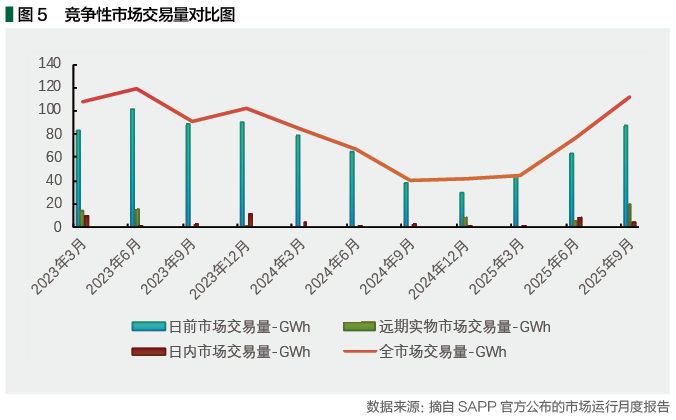

SAPP从最初的合作式市场完成向竞争性市场的转型,利用市场交易平台为南部非洲国家大部分地区的电力需求做出贡献。但从2023年至今的市场运行数据来看(见图5),SAPP电力交易市场的全市场交易成交量变动离散度高,时间序列上未表现出稳定的时段或季节或年际规律。究其原因,南部非洲现有输配电基础设施的老化及不完善使成交电量与实际用电需求长期错配。输电走廊受限、计划外停电、设备突发故障及汛枯水期等不可预估事件频发,导致实际成交量大幅缩水,市场难以形成稳定预期,需求与成交量因此呈背离走势。同时,在竞争性市场交易的过程中,如出现买卖双方价格不匹配,市场成交量也会出现大幅下滑;或者由于市场内缺少卖方报价,尽管在用电高峰时段也会出现买方报价无法匹配的情况,从而影响全市场交易量。

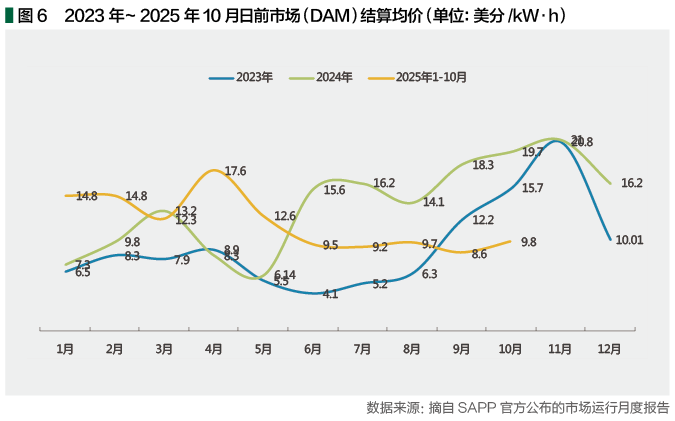

与全市场成交量的高度随机波动一致,主导竞争性市场的日前市场(DAM)交易结算均价同样未表现出可识别的周期性或趋势性特征。查阅市场运行月度报告披露情况,不管是在用电标准时段或低谷时段,一旦出现电力短缺,市场成员愿意不计时段地支付更高电价,从而形成显著的价格信号扭曲。如下图6所示,自2023年1月至2025年10月,日前市场(DAM)最低结算均价4.1美分/(kW·h) 出现在2023年6月,最高结算均价21.0 美分/(kW·h) 则出现在2024年11月。

根据SAPP市场运行报告披露情况不难发现,全市场成交量受输电限制影响严重,如:

2025年7月,日前市场(DAM)系统匹配需求交易中,68.1%实现交易,用电非高峰时段出现显著的传输限制;

2025年8月,各市场交易量达151.4GWh,占当月210.3GWh总匹配量的72%。由于输电限制,当月有59.0GWh的可交易电力未能完成交易,用电非高峰时段出现显著的传输限制;

2025年9月,各市场交易量达112.0GWh,占当月全市场匹配总量188.6GWh的59.4%。由于输电限制,当月有76.6GWh的可交易电力未完成交易。

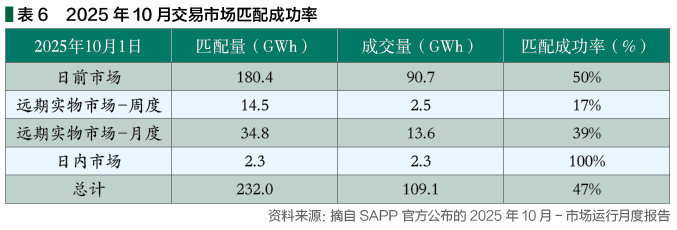

以2025年10月市场运行报告全市场匹配量和成交量数据为例 (见表6),市场电力供需匹配量232.0GWh,但最终成交量却仅为109.1GWh,匹配成功率47%,这表明场内交易53%的可用交易量因报价或交易量不匹配/输送电路受阻/意外停电,而未能最终成交。

目前,津巴布韦与赞比亚之间有两条330kV双回架空线,均为从赞比亚卡里巴北岸联通津巴布韦卡里巴南岸的走廊走线,是两国电网最早、最核心的互联通道。该通道于20世纪60年代随卡里巴水电项目同步建成,运行至今存在导线老化、塔材锈蚀严重的问题。根据市场运行月度报告披露的信息,2025年10月市场成交量主要受津巴布韦-赞比亚互联输电线路的传输限制、线路故障及紧急停电影响。

结论和建议

综上,SAPP作为非洲大陆能源转型先进的区域电力市场,处于行业领先地位,利用现有基础设施和集中交易市场,促进成员国之间开展具有成本效益的竞争性电力交易。鉴于当前未满足的电力需求与处于低位的区域电力市场竞争规模,跨国输电能力已成为制约电力交易成交量的首要瓶颈。为实现区域电气化目标,南部非洲需立足各国资源优势,统筹发电能力与输电通道布局,同步对发电、输电、配电全环节实施大规模增量投资,以新增容量和通道匹配供需,并把电网延伸至农村,提高南部非洲整体电力覆盖率。

对投资者而言,南部非洲电力能源市场仍蕴含巨大未开发潜力,投资逻辑可围绕现存瓶颈与未来发展规划展开综合评估。比如,南部非洲输电线路问题亟待解决,投资者可优先考虑跨境输电扩容项目;针对区域内高峰用电需求,可考虑在现有可用容量外,开发投资调峰发电项目;依照非洲南部国家能源市场战略规划方向,开发投资光储一体化项目,如在博茨瓦纳、纳米比亚此类项目均处于大规模起步阶段,通常会通过竞争性投标选定项目业主,再以签署购电协议的方式锁定电价。

然而,投资者在考虑南部非洲投资时,需做好全面的国别尽职调查和风险评估,尤其需将政治风险、汇率/汇兑风险、融资风险、收入风险等列为重点关注风险,展开深度调研,审慎考虑。比如,非洲国家在政权更迭后执政党推行的投资政策,是否准许独立发电公司参与竞争性电力交易获取收益,抑或仅由国有电力公司作为唯一购电方与发电公司签订锁量、锁价的长期合同;在合同谈判阶段,需评估所在国货币与合同计价货币的汇兑管制、外汇储备充足性及未来汇率波动对项目现金流的影响;此类事项所带来的变动都将对项目投资收益产生重要影响。