文|黄玉沛 浙江师范大学经济与管理学院(中非国际商学院)教授 李瑾茹 浙江师范大学经济与管理学院(中非国际商学院)硕士研究生 图片提供|黄玉沛

导读

● 浙江稠州商业银行对非跨境金融服务创新举措

● 稠州银行对非跨境金融服务创新实践的成效

● 关于深化中小银行对非跨境金融服务的思考

● 结语

在2024年中非合作论坛北京峰会的中非“十大伙伴行动”引领下,中非经贸合作进入提质增效新阶段,贸易新业态持续拓展。然而,非洲部分经济体存在的汇率波动、政局动荡及社会不稳定等系统性风险,与跨境汇兑壁垒、结算周期冗长、融资成本高、风险管控能力薄弱等贸易场景中的现实痛点交织,影响中资企业在非洲的利益回流与资本嵌入。在此背景下,创新涉非金融主体的跨境金融服务成为破解上述痛点的重要考量。

⬆ 全球各地采购商汇聚稠州银行跨境服务中心开展合作交流

中非经贸跨境结算面临的困境

近年来,中非经贸合作进入快速发展期,双方经贸合作不断向更高水平、更深层次、更宽领域拓展,中国已连续16年保持非洲第一大贸易伙伴国地位。然而,非洲大陆40余种货币并存、小币种缺乏直接清算路径、外汇管制严格、汇率波动剧烈等问题,影响中企在非洲的利益回流与资本嵌入,严重制约了中非贸易跨境结算的便利化。主要表现在以下方面:

一是双重汇兑损失叠加。非洲部分地区跨境支付系统薄弱,银行数字化程度低,在非洲流通的40余种货币中,多数小币种未建立与人民币的直接清算通道,传统结算需经“非洲本币—美元—人民币”两次兑换中转,形成双重汇兑损失,并延长资金清算周期。

二是汇率波动风险频发。非洲部分国家货币(如尼日利亚奈拉、埃及镑)汇率波动剧烈,企业结算期内可能因汇率贬值导致利润缩水。根据国际货币基金组织(IMF)数据显示,非洲目前约有18-20个国家的年通胀率超过10%。高通胀与外汇储备短缺相互交织,导致相关国家汇率波动更趋频繁且幅度加剧,进一步放大企业汇兑损失与经营不确定性。

三是资金滞留问题突出。非洲多国实施严格的外汇管制及复杂审批流程,直接导致跨境资金流转严重滞后。资金长期占用不仅迫使企业承担高额仓储、资金占用成本,部分企业甚至因现金流受限被迫放弃新增订单;而部分企业为规避资金滞留风险选择黑市换汇,又将面临账户冻结、信用受损、巨额罚款等合规风险,形成“两难困境”,严重影响跨境贸易的稳定性与可持续性。

⬆ 外籍人士在稠州银行跨境服务中心办理“聚英卡”

浙江稠州商业银行对非跨境金融服务创新举措

浙江稠州商业银行(以下简称“稠州银行”)作为扎根浙江的本土法人银行,依托义乌全球小商品集散中心的区位优势,精准锚定中小外贸企业需求,通过产品迭代创新、数字技术赋能、服务场景化创新、全球网络布局,构建适配非洲市场的跨境金融服务体系,为破解浙非贸易往来及中非跨境金融合作中的核心痛点提供了实践性解决方案。

(一)构建多币种清算体系,破解汇兑与回款痛点

一是“双轨模式”畅通多元清算。稠州银行采用“本地银行合作+支付机构联动”的双轨模式,一方面与非洲本地银行深度合作,实现尼日利亚奈拉、南非兰特、赞比亚克瓦查、埃及镑、肯尼亚先令和安哥拉宽扎等6个非洲本地币种的直接清算,覆盖浙江对非贸易主要伙伴国;另一方面联合非洲支付机构,构建“非洲客商付本地币、中方企业收美元”的闭环体系,既符合非洲国家外汇管制要求,又避免企业承担双重汇兑成本,有效解决“回款难、回款慢”的核心痛点。

二是产品迭代提升结算效率。2025年以来,“稠非通”系列产品历经多次迭代,目前已升级至3.0版本,实现了结算效率质的飞跃。3.0版本支持非洲客商通过手机银行发起本地货币转账,国内企业次日即可收到入账通知,将传统3~5天的结算周期压缩至24小时内。2025年5月推出的尼日利亚奈拉通兑服务,进一步实现企业网银一键结汇、即时兑换,手续费透明、汇率优惠,大幅提升了企业收款便捷性。

(二)数字化服务创新,科技驱动服务升级与风险智控

一是数字化转型提升服务效能。聚焦跨境贸易“线上化、高频化、安全化”需求,稠州银行通过数字化转型实现服务提质增效。推出外籍来华人员全流程线上开户服务,无需前往柜台即可开立电子账户,极大提升了外籍客商的金融服务体验;针对跨境卖家,提供多币种账户、虚拟卡、跨境理财以及银企直连API[1]等核心功能,实现资金流转“线上化、即时化”,适配跨境电商“小额高频”的结算需求。

二是科技赋能风险智控。稠州银行运用科技手段持续提升服务效率与便利性,致力于实现跨境金融服务的“无感”跨越。一方面,搭建“跨境金融数字风控鹰眼”系统,整合客户交易信息、资金流向、国别风险等200余项核心数据指标,运用机器学习、数据挖掘等前沿技术,构建客户全生命周期风险管控模型,实现从“人工被动防控”到“数智主动预警”的转型,精准识别跨境结算、融资中的潜在风险点;另一方面,推出数字化跨境金融综合服务平台“跨境e链”[2],将风控能力深度嵌入支付结算、融资服务全流程,实现“业务办理-风险审核-资金流转”一体化闭环。

(三)场景化融资服务创新,精准匹配贸易新业态需求

一是场景化结算突破性落地。针对非洲本地融资成本高的痛点,为深耕非洲市场的企业量身打造境外贷款方案,通过优化融资结构、统筹境内外资金配置,有效降低企业融资成本;2025年7月4日,稠州银行成功落地全国首笔市场采购贸易项下南非兰特收款及结汇业务,开创义乌市场采购联网平台小币种结算先河,为贸易新业态提供定制化结算支持。

二是全链条产品矩阵强化支撑。稠州银行构建“结算-融资-理财”一站式跨境金融服务体系,形成以“智汇通”“智兑通”“智融通”为核心的基础产品矩阵,全方位覆盖中小外贸企业跨境资金划转、货币兑换、短期融资等核心需求,并推出“丝路通”“稠非通”等特色产品,精准对接市场采购、跨境电商等新业态。

(四)构建全球化贸易网络,构建双向开放服务格局

一是代理行网络全域延伸。截至2025年10月,稠州银行已与全球100多个国家的973家银行建立密押关系,服务网络重点覆盖非洲、中亚、东南亚、中东等“一带一路”核心区域,尤其强化了与南非、尼日利亚、埃及等浙非贸易核心国家的金融机构合作,构建了与全球贸易流向匹配的金融通道。通过代理行网络,实现了包括阿联酋迪拉姆、新加坡元、南非兰特、尼日利亚奈拉等在内的多种货币的直接清算,为企业与“一带一路”共建国家开展贸易提供了高效的金融“直通车”。

二是构建双向开放服务格局。稠州银行赋能中国企业“走出去”和外籍人士“引进来”,构建了双向赋能的开放格局。一方面为中国跨境卖家提供包括海外开户在内的国际化服务,解决其在海外拓展中遇到的实际困难;另一方面,在义乌、杭州等地,通过提供中英文服务指南、配备多语种员工、优化支付流程等措施,提升外籍来华人员的金融服务便利化水平。2025年10月上线微信“外包内用”功能,将有效提升境外人士在华支付便利度,助力优化区域跨境金融环境。

⬆ 非洲客户在稠州银行办理业务

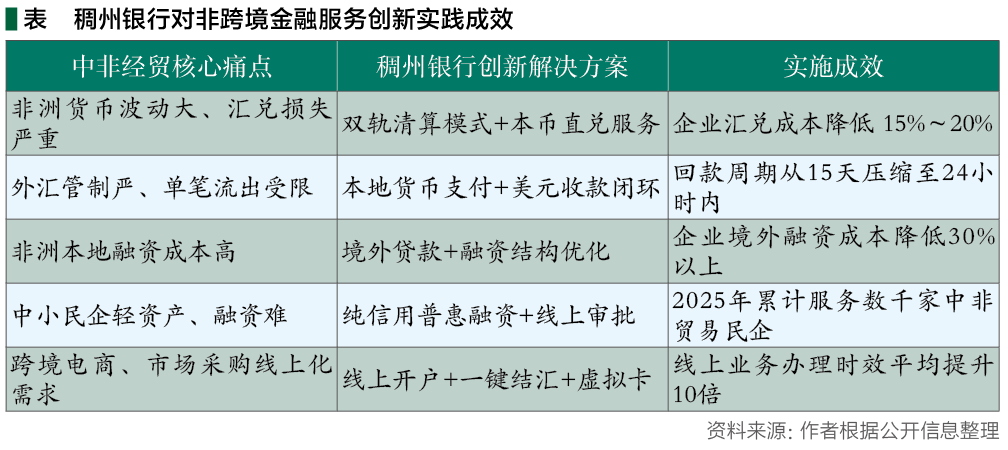

稠州银行对非跨境金融服务创新实践的成效

稠州银行通过多维创新实践,为浙江省对非经贸合作持续注入金融动能,聚焦中非贸易结算痛点与中小微企业核心诉求,树立了中小银行以特色化、差异化路径深耕跨境金融细分领域的标杆样本。其创新实践成效主要体现在以下方面:

一是结算能力全面升级。截至2025年10月末,稠州银行已构建覆盖22个全球币种的直接清算体系,已实现南非兰特、尼日利亚奈拉、赞比亚克瓦查、埃及镑、肯尼亚先令、安哥拉宽扎等6种非洲主流币种的直接清算,精准覆盖浙非贸易核心伙伴国,形成国内中小银行中领先的非洲小币种结算网络,币种选择与浙非贸易实际结算需求高度契合,有效填补了传统跨境金融服务在非洲小币种领域的空白。

二是服务效率显著优化。通过产品迭代与技术创新,跨境结算时效从传统3~5天压缩至24小时内,核心业务实现“次日到账”,整体结算效率提升80%以上,企业汇兑综合成本降低15%左右。2025年落地的首笔沙特里亚尔跨境结算业务,从客户发起汇款到资金汇出仅耗时约30分钟,高效解决了传统美元中转汇款耗时长的痛点,为企业资金快速周转提供有力支撑。

三是市场覆盖持续拓展。稠州银行跨境金融服务网络已延伸至全球100多个国家和地区,成为浙江省对非跨境金融服务的标杆机构。在客户服务与业务规模方面,累计服务中小微外贸客户数万户,与全球超970家银行建立密押合作关系,直接清算币种覆盖范围持续扩大;跨境电商外汇业务自开展以来,凭借交易电子信息办理收结汇业务量持续攀升,已服务数千家跨境电商商户,为新业态发展提供了高效的金融配套支持。

关于深化中小银行对非跨境金融服务的思考

在中非经贸合作迈向高质量发展的战略机遇期,叠加非洲市场独特的金融生态与风险特征,中小银行作为服务中小微外贸企业“走出去”的主力军,既面临货币壁垒、风险高发、服务供给不匹配等现实挑战,也拥有深耕区域产业、灵活适配需求的差异化优势。基于浙江稠州商业银行的实践探索,结合行业共性痛点,从清算网络、风控体系、服务供给、协同生态四大维度,对深化对非跨境金融服务提出以下思考:

(一)拓展清算网络,破解货币与地域壁垒

聚焦非洲重点市场,推动与坦桑尼亚、加纳等国本地银行增设或深化清算合作并织密区域清算渠道,同时强化与非洲各国央行及金融监管机构的沟通对接,积极争取更多非洲本土币种的挂牌汇率核定权与直接清算权限,系统性破解小币种清算通道不畅的行业痛点;依托新型易货贸易平台试点“易货贸易+数字货币”结算方案,通过区块链智能合约实现货物交割与资金清算同步完成以规避汇率波动影响,针对非洲外汇管制政策特点探索“本地资源开发+跨境易货”联动机制,将咖啡、矿产等非洲优质商品纳入全球供应链体系,助力企业消化本地货币存量、加速资金周转效率;联合境内外金融机构扩大非洲地区人民币即期结售汇业务覆盖范围,构建“融资—采购—结算”人民币闭环服务体系并借助双边央行货币互换协议增强人民币供给能力,同时探索“数字人民币+非洲小币种”双轨结算模式,重点研究数字人民币与南非兰特、尼日利亚奈拉等币种的直兑机制,依托区块链技术实现“货权确权+资金清算”同步落地,高效破解外汇管制与汇率波动双重难题。

(二)健全风控体系,筑牢安全屏障

联合地方政府、出口信用保险公司及同业银行共同组建跨境贸易风险补偿基金,聚焦特色产业带,为中小企业提供小币种汇兑损失专项补偿,同时扩大短期出口信用保险覆盖面至产业链上下游配套企业,构建“政府引导、金融协同、企业参与”的风险共担、利益共享协同发展模式;针对中小外贸企业轻资产、缺抵押的特点,依托数字化融资实践深度整合多维核心信息优先提供无抵押信用贷款,对具备成熟知识产权的科创企业,联合非洲本地合规机构开展知识产权质押贷款试点并配套一体化综合服务,采用“贷款+增值权益”模式,在合规框架下通过约定跨境结算独家合作权等方式共享企业成长价值,平衡风险与收益;升级数字化风控系统,强化区块链交易溯源模块实现全流程可视化监控,构建动态风险预警模型将风险识别时效压缩至秒级,同时部署线上AI智能验单系统识别风险点,建立红黄蓝三级预警机制并联动线下风控团队,全面提升风险预判、识别与处置能力,防范跨境金融诈骗与信用风险。

(三)下沉服务重心,优化供给结构

在东部非洲、中部非洲浙江民营企业集聚区域增设合作代理行或服务网点,部署移动金融服务终端以提升非洲内陆地区服务渗透率,依托现有普惠金融产品体系推出“对非专属普惠贷”方案,简化审批流程、降低准入门槛并建立“名单制+全链条+多团队”服务机制,按企业情况分层分类管理并匹配定制化服务;构建“结算—融资—理财—避险”一站式跨境金融服务体系,在基础产品矩阵之上,针对海外仓建设、跨境电商、产能合作等不同场景优化专项产品,同时开发跨境资金池管理、汇率风险管理咨询等中高端服务,满足企业多元化需求;依托数字化技术优化跨境服务流程,升级数字化平台接入更多关务、物流等数据实现AI智能验单等一体化功能,建设数字化汇率风险管理平台集成实时监测等功能,提升企业跨境资金管理效能与服务便捷性。

(四)强化政银企协同,构建生态保障

争取外汇管理试点升级,申请小币种清算简化流程等专项便利政策,推动放宽科创型中小微企业对非洲跨境融资杠杆率,同时紧密对接多部门梳理税收优惠等政策工具,为企业定制政策组合包并建立政企常态化沟通机制,确保政策快速落地;联合地方商务部门、行业协会及非洲本地金融机构制定《跨境金融服务标准》,规范结算流程等核心环节,推动该标准纳入中非经贸博览会平台成果,向非洲输出中国金融服务经验,构建“规则互通、标准互认”的合作环境;深化与综合服务平台的系统对接,将银行金融服务模块嵌入平台整合多类资源,同时联合政府部门、商会等搭建中非经贸金融协同平台,形成“政银企保物”联动机制,实现信息共享、资源互补、风险共担,共建可持续发展的中非跨境贸易生态。

结语

深化对非跨境金融服务是中小银行践行“一带一路”倡议、服务中非命运共同体建设的责任担当,也是其自身差异化发展、开拓新兴市场的战略机遇。中小银行需立足自身优势,以清算网络创新打破货币与地域壁垒,以全周期风控体系筑牢安全屏障,以精准化服务供给匹配企业需求,以协同生态共建强化长效保障,在服务中非经贸高质量发展中实现自身价值提升,为高水平对外开放注入持续金融动能。

【本文是2025年度金华市深化中非地方合作课题(市县联动)“永康市五金企业开拓非洲市场的策略研究”(课题编号:SXZF202526Z)的阶段性成果】